環境特集

ローカルSDGsとフードロス

地域循環共生圏

国連の統計によれば、世界の飢餓人口は最大8億2800万人で、今も増え続けている。一方で、食品の生産・製造・流通の過程で発生する食品の廃棄、いわゆるフードロスが深刻な問題になっている。

フードロスは単に「もったいない」だけでなく、処理される際に大量のCO₂が排出されるため、温度上昇、異常気象、空気汚染の原因にもなるなど地球環境にも影響を及ぼす。その改善はSDGs(持続可能な開発目標)の目標2「飢餓をゼロに」と目標12「つくる責任、つかう責任」につながり、特産品やご当地グルメにも広がりを見せている。

カレーうどんが名物の若鯱家(名古屋市中区)と、えびせんべいを製造販売する桂新堂(名古屋市熱田区)は、名古屋国際中学校・高等学校とともに端材を使った「サステナブルなせんべい」を共同開発、2021年に発売した。端材はうどん、甘エビの頭。互いに捨てていたものを組み合わせている。

ういろうを製造販売する大須ういろ(名古屋市緑区)は、製紙会社を通じて「ういろペーパー」を開発した。ういろうの端材を再生紙に20%すき込んでおり、商品の箱などに使っている。

農業産出額全国第2位の田原市で、廃棄されることが多い規格外野菜に着目したのは食品製造業の雅風(田原市)。トマトやカボチャなど、地元農家から仕入れた規格外野菜をスライスし、乾燥させたドライサラダを製造する。

これらの取り組みは環境省が2018年から提唱している地域循環共生圏に通じる。ローカルSDGsとも呼ばれる地域循環共生圏は、地域資源を活用したビジネスの創出や生活の質を高める「新しい成長」を実現するための概念だ。地産地消やスマートシティの考え方と似ているが、特徴としているのは生産から消費までのチェーンだけでなく、消費から生産に戻る部分を含めた「循環」と「共生」を意識している点にある。実現に向けて重要なのは、地域ならではの資源をどう活用するかという気づきと行動。フードロスのように、これまで破棄していたものや無駄だと思っていたものに実は価値があるかもしれない。その小さな気づきと行動こそが、持続可能な地域社会へと発展させていく活力になる。

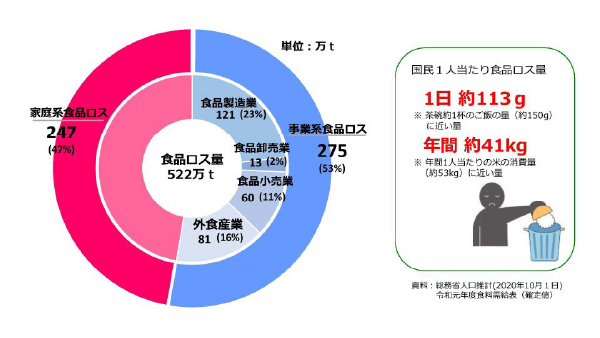

日本の食品ロス、2015年度をピークに減少続く

まだ食べることができるのに破棄される食品「食品ロス」の量について農林水産省と環境省は2012年度から統計をとっている。それによると2015年度をピークに減少を続けており、直近の2020年度は年間522万㌧(前年度比48万㌧減)。国民1人当たりでみると1日約113㌘と、茶わん一杯分に近い量となる。

食品リサイクル法の基本方針では、SDGsを踏まえ、2030年度を目標年次として2000年度比半減の489万㌧とする目標を設定している。2020年度の前年度比下げ幅が過去最大になったのは、食品ロス削減への意識が高まっていることに加えて、コロナ禍による外食需要の低下が要因とみられている。